糖畫3D打印機與傳統(tǒng)手藝:替代還是共生?

引言?

在成都的寬窄巷子,一位糖畫藝人以銅勺為筆、糖液為墨,手腕翻飛間勾勒出龍鳳呈祥的圖案,引來游客陣陣驚嘆;而在上海某科技展會上,一臺3D打印機正精準噴射糖絲,十分鐘內(nèi)復刻出立體版的“冰墩墩”,孩子們興奮地舉著糖人拍照打卡。這一幕新舊交融的場景,折射出非遺技藝在數(shù)字化浪潮下的生存命題:當機器能夠批量生產(chǎn)糖畫,承載著千年文化記憶的手工技藝是否會走向消亡?

一、技術革新:糖畫3D打印機的突破性價值

?1. 從平面到立體的造型革命?

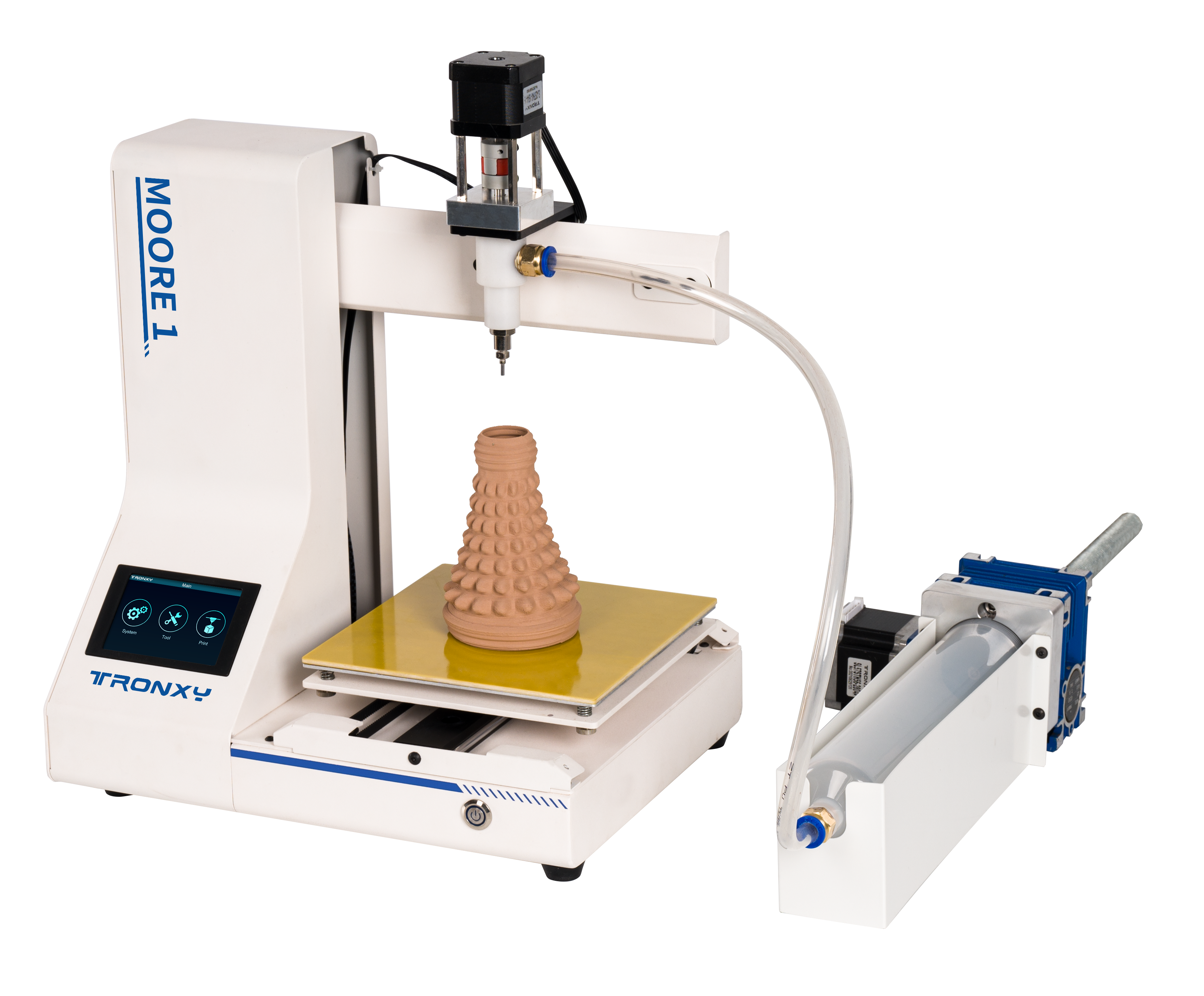

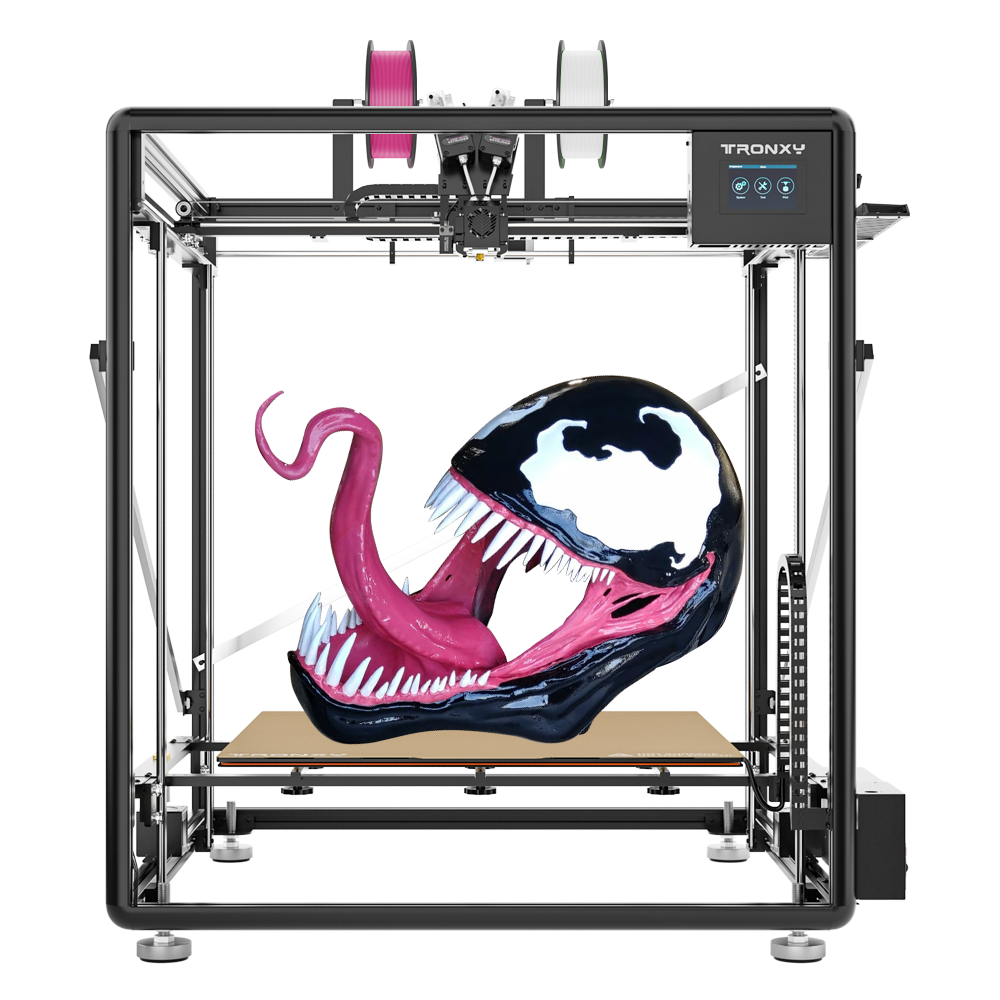

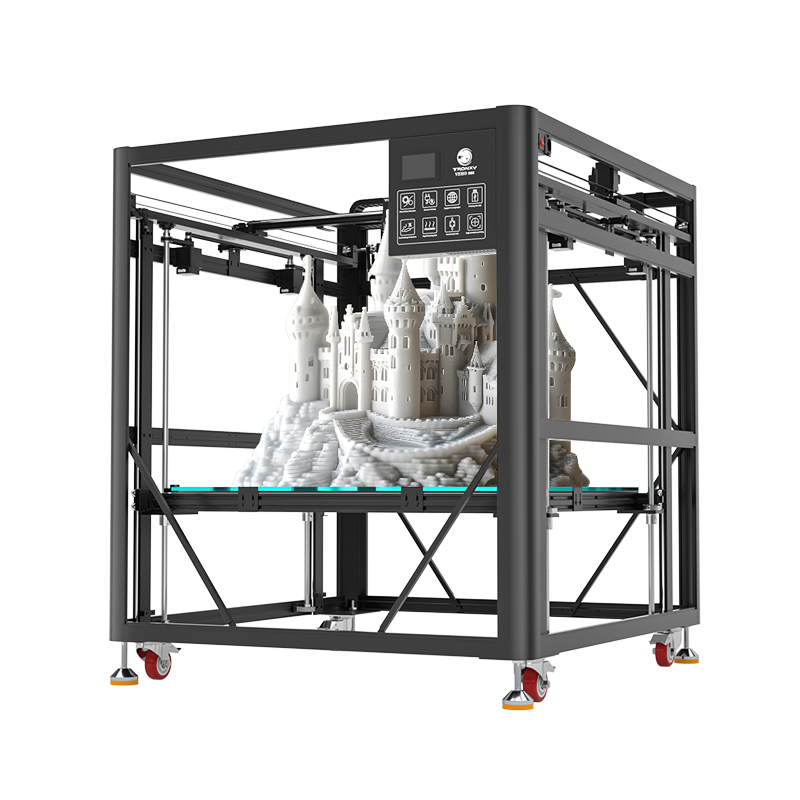

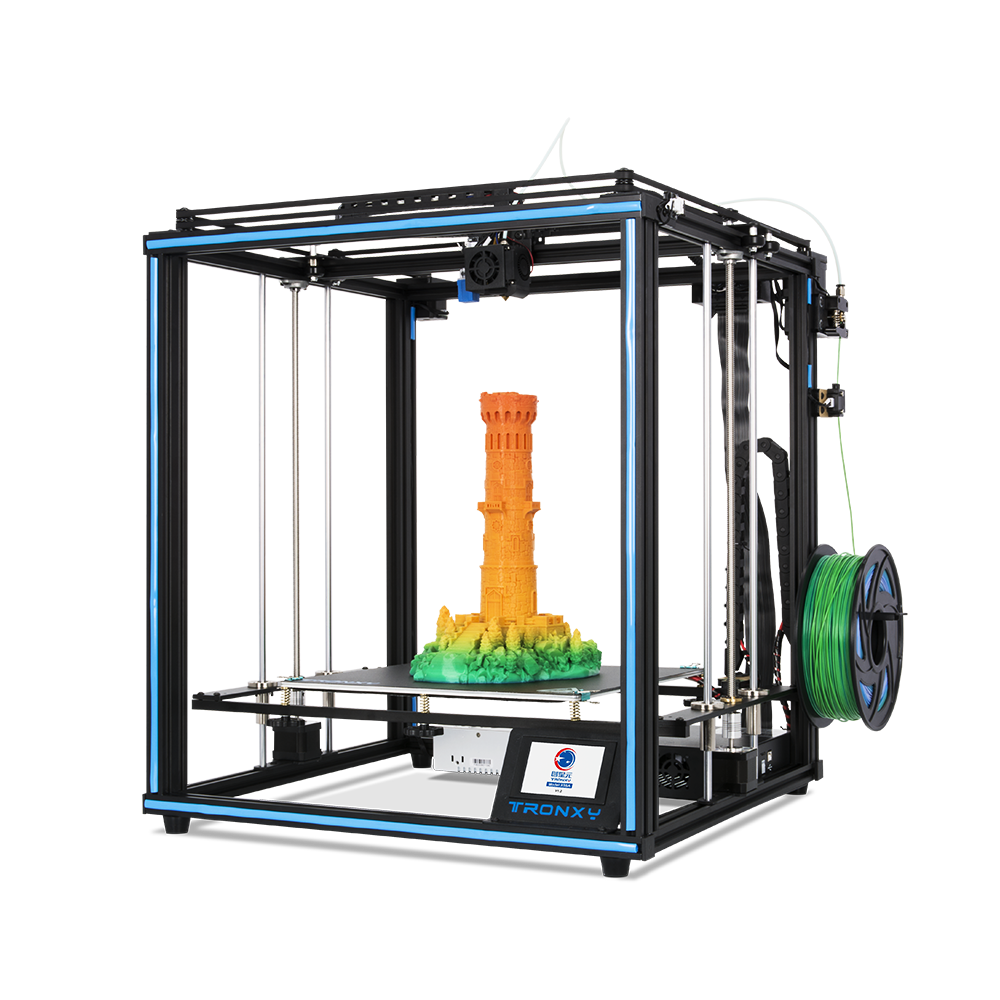

傳統(tǒng)糖畫受限于銅勺澆鑄的平面化特性,難以實現(xiàn)復雜三維結構。而3D打印機通過數(shù)字化建模和分層制造技術,將糖畫藝術推向新維度。如創(chuàng)星元研發(fā)的“糖畫機”,采用食品級糖漿加熱噴頭,可制作高達30厘米的鏤空糖塔,突破手工難以企及的精度極限(案例來源:2022年中國非遺創(chuàng)新展)。

?2. 非遺傳播的“破圈效應”?

在杭州亞運會非遺體驗區(qū),3D糖畫機日均接待體驗者超500人次。數(shù)據(jù)顯示,通過科技互動接觸糖畫的18-30歲群體占比達67%,較傳統(tǒng)攤位提升3倍(數(shù)據(jù)來源:浙江省文旅廳調(diào)研報告)。年輕人在社交媒體分享“打印糖畫”的過程,意外帶火#老祖宗的智慧被賽博化了#話題,形成文化傳播的裂變效應。

?3. 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新路徑?

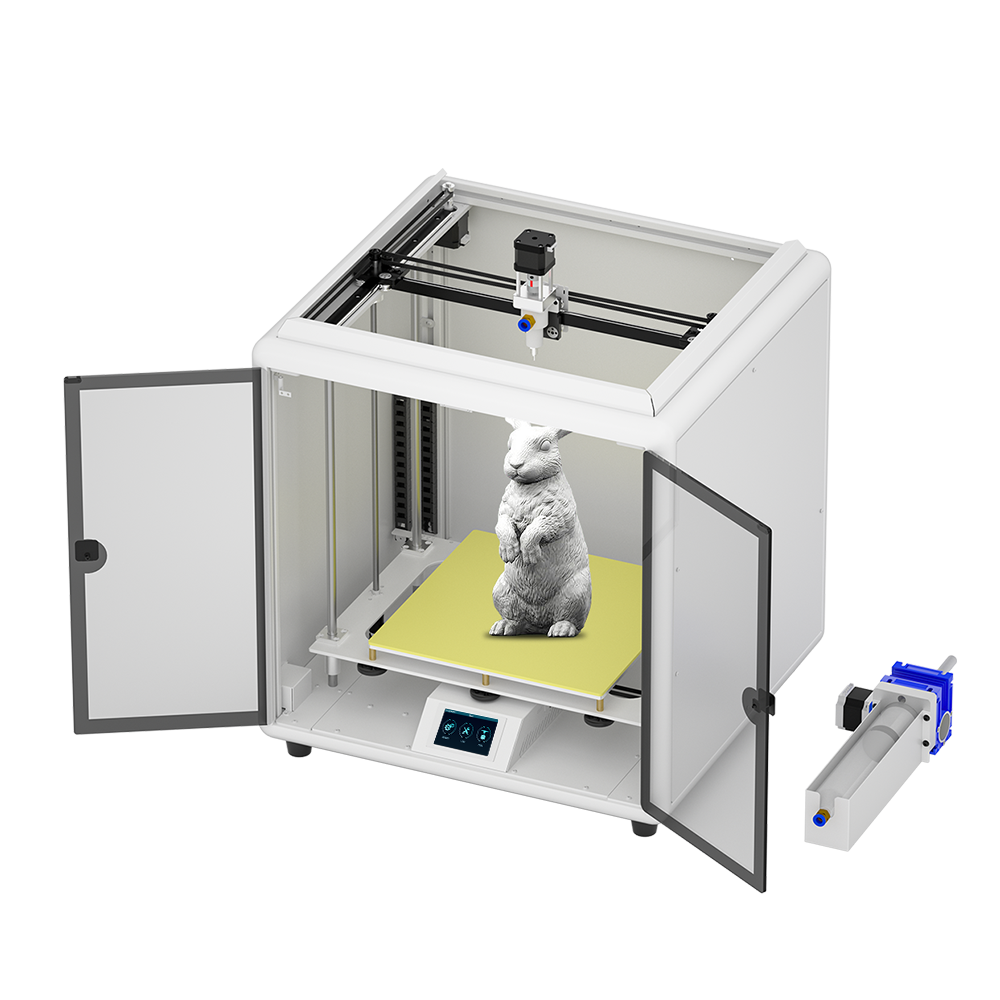

鄭州科技學院團隊開發(fā)的“智能糖畫商業(yè)系統(tǒng)”,已實現(xiàn)掃碼定制、無人化生產(chǎn),單臺設備日產(chǎn)能達200件,成本較手工制作降低40%。該項目在2023年中國“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中斬獲金獎,驗證了技術賦能的商業(yè)化可行性。

二、堅守與挑戰(zhàn):傳統(tǒng)糖畫的不可替代性

?1. 手作溫度中的文化密碼?

“糖畫不僅是手藝,更是心藝。”非遺傳承人陳昌吉展示著家傳的銅勺——這把光緒年間的工具已傳至第五代。在他看來,機械制品缺失了關鍵文化符號:藝人根據(jù)糖液流速調(diào)整的呼吸節(jié)奏、根據(jù)顧客生肖即興創(chuàng)作的互動智慧。某網(wǎng)絡調(diào)查顯示,78%的消費者認為“觀看制作過程”是購買糖畫的核心動機(數(shù)據(jù)來源:非遺消費趨勢白皮書)。

?2. 動態(tài)傳承的技藝體系?

從熬糖火候的“看煙辨溫法”,到運勺力度的“三輕三重口訣”,糖畫技藝包含200余項經(jīng)驗性知識。聯(lián)合國教科文組織非遺專家裴鈺指出:“這些通過肢體記憶傳承的‘隱性知識’,難以被二進制代碼完全解析。”某高校實驗團隊嘗試用動作捕捉技術記錄老藝人手法,發(fā)現(xiàn)同一圖案每次制作的糖液軌跡誤差率仍達12.7%。

?3. 高端市場的價值錨點?

北京某高端商場的手工糖畫定制服務,單件售價達588元仍供不應求。對比實驗顯示,消費者對機械糖畫的支付意愿僅為手工品的23%,且復購率相差5倍以上。這印證了經(jīng)濟學家提出的“逆工業(yè)化消費趨勢”——越是技術發(fā)達時代,手作稀缺性價值越凸顯。

三、共生之道:構建非遺傳承的多元生態(tài)

?1. 分工協(xié)作的“雙軌制”模式?

?大眾消費層?:3D打印機承擔景區(qū)伴手禮、快餐店兒童餐贈品等標準化需求;

?文化消費層?:手藝人聚焦高端定制、非遺展演等深度體驗場景。

蘇州平江路非遺工坊的實踐表明,這種模式可使藝人收入提升60%,同時擴大消費覆蓋面3倍。

?2. 技術輔助傳承的創(chuàng)新實踐?

深圳某科技公司開發(fā)的“AI糖畫教學系統(tǒng)”,通過AR眼鏡實時比對學員動作與大師數(shù)據(jù),將原本3年的學習周期壓縮至8個月。更值得關注的是,該系統(tǒng)已收錄17位老藝人的“數(shù)字工藝庫”,為瀕臨失傳的地方流派保留火種。

?3. 文化符號的再創(chuàng)造?

故宮文創(chuàng)團隊將3D打印糖畫與《千里江山圖》結合,開發(fā)出可食用的“青綠山水糖畫燈”;抖音達人則通過直播手工制作航天器造型糖畫,單場觀看量破千萬。這些案例揭示非遺創(chuàng)新的底層邏輯:技術是工具,文化內(nèi)核才是永恒的價值原點。

四、爭議與反思:警惕技術主義的文化陷阱

盡管糖畫3D打印機展現(xiàn)諸多優(yōu)勢,學界與業(yè)界仍存擔憂:

?文化解構風險?:機械復制的糖畫是否消解了“一勺成畫”的技藝神圣性?

?代際傳承斷層?:當年輕人滿足于“一鍵打印”,是否削弱拜師學藝的動力?

?標準化悖論?:過度追求造型精準,是否會扼殺糖畫即興創(chuàng)作的藝術特質(zhì)?

對此,清華大學美術學院教授李硯祖提出“非遺傳承三原則”:?技術為用、人文為本、創(chuàng)新有界?。他特別強調(diào):“我們可以用打印機復制糖畫,但無法打印出老藝人掌心的繭、眼中的光,以及街頭巷尾的煙火氣。”

結語:科技與人文的平衡之舞

回望歷史,糖畫技藝本身便是技術進步的產(chǎn)物——從唐代的“糖供”到明清的轉(zhuǎn)盤糖畫,每次工具改良都推動藝術形態(tài)演變。在AI與機器人技術勃興的今天,我們或許不必困于“替代與否”的二元對立,而應追求更高維度的融合:讓機器拓展非遺的生存空間,讓人工守護技藝的靈魂溫度。正如景德鎮(zhèn)陶工未曾被流水線取代,糖畫的未來,注定是3D打印機與銅勺共舞的時代。