當小米碳纖維艙蓋陷爭議,3D打印如何打開技術平權新想象?

近期小米SU7 Ultra碳纖維雙風道前艙蓋陷入輿論漩渦,用戶對"賽道級設計"的功能性提出質疑。這場爭議背后,一個更本質的命題浮出水面:汽車工業的高端材料技術是否注定與普通用戶絕緣?或許,正在快速進化的3D打印技術,能給行業帶來全新解法。

一、技術普惠:用3D打印打破認知壁壘

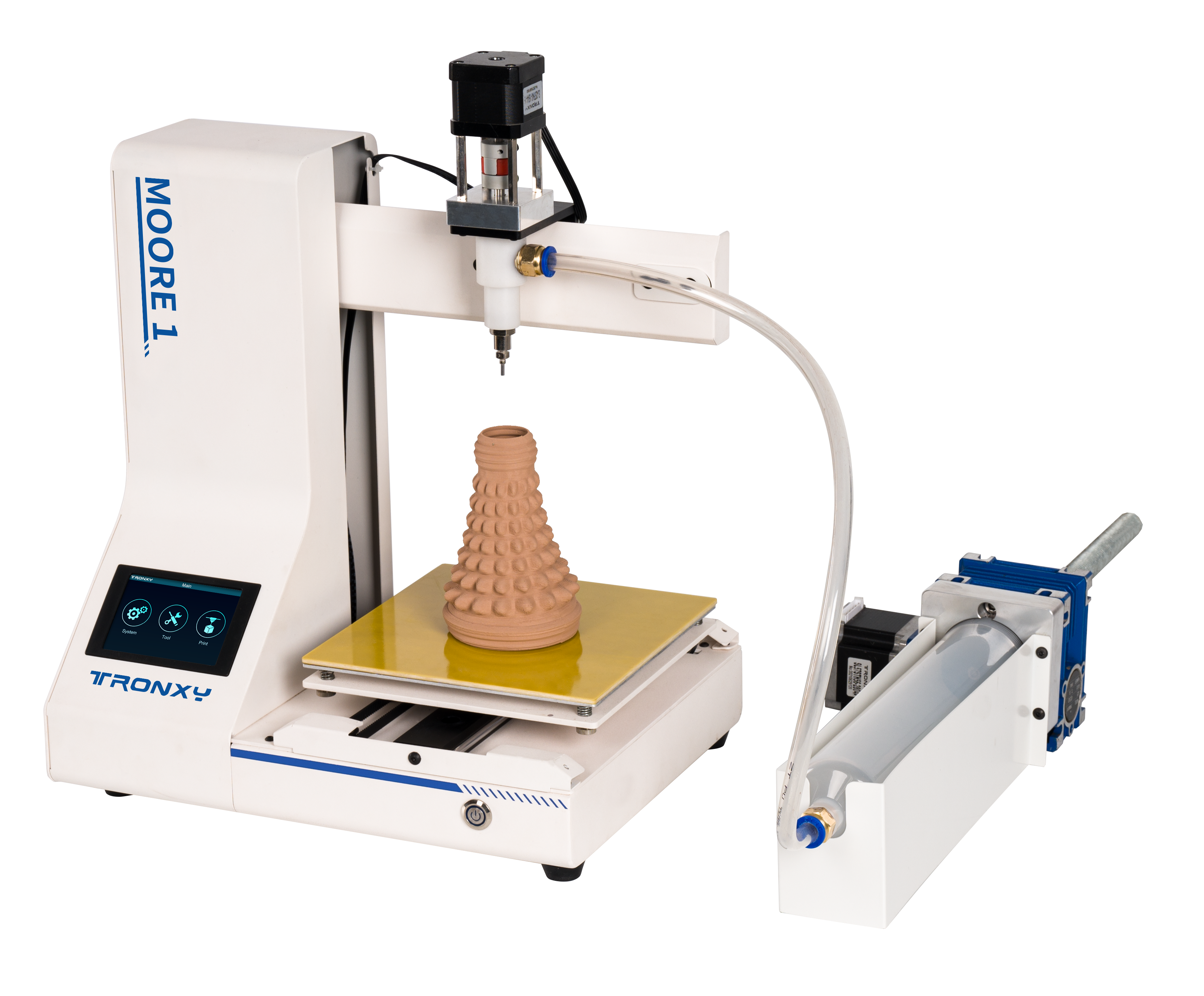

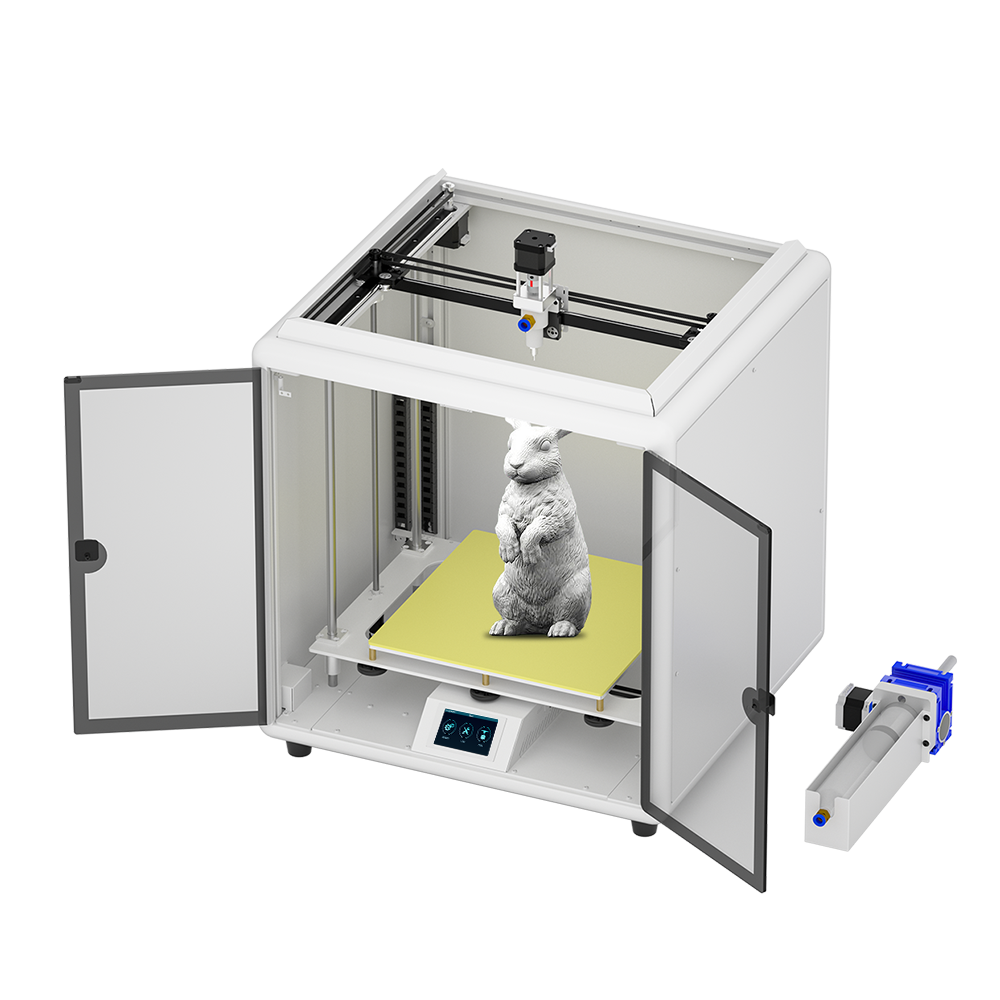

傳統碳纖維部件的制造,依賴熱壓罐工藝與連續纖維預浸料,高達數十萬的設備投入將普通用戶隔絕在外。但采用尼龍碳纖復合材料(CF-Nylon)的工業級3D打印機,已能實現:

· ?風道功能驗證?:通過ABS+碳纖粉末打印風道模型,配合煙霧發生器實測氣流走向(成本<500元);

· ?結構強度測試?:Markforged連續碳纖打印機可制作局部加強件,模擬抗壓性能;

· ?用戶參與設計?:車主可基于開源模型調整格柵角度,優化氣流路徑。

這種低成本驗證手段,讓用戶不再是技術黑盒的被動接受者。

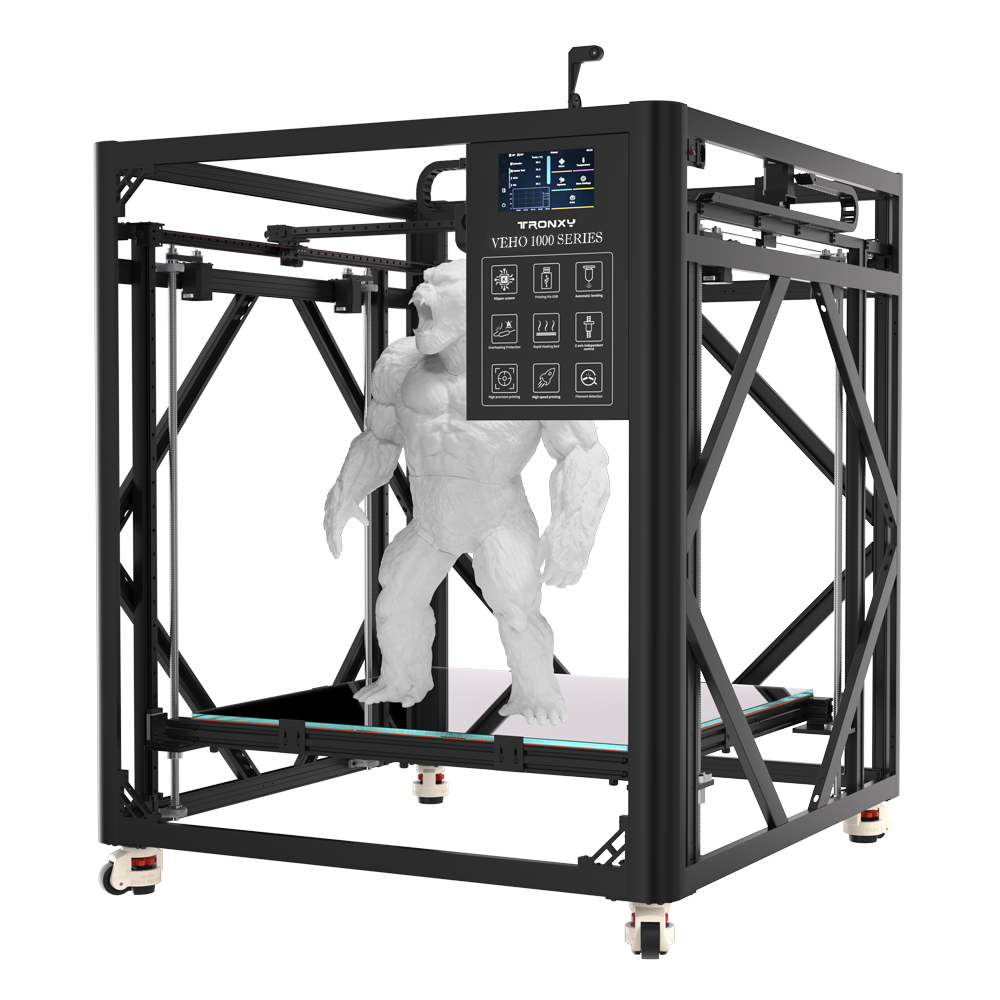

二、設計民主化:從爭議中重構產品邏輯

針對小米前艙蓋"裝飾性大于功能性"的指控,3D打印技術展現出獨特價值:

· ?快速原型迭代?:北京創客社區已出現改裝案例——用PETG材料打印導流鰭片,通過磁吸方式增強原廠風道效能;

· ?個性化補償方案?:部分車主正在開發3D打印前唇組件,在保留原廠碳纖維件的同時,延伸功能性導流結構;

· ?低成本定制服務?:深圳某工作室推出模塊化前艙蓋裝飾板,用戶可自由組合蜂窩/魚鰓式通風口造型。

這些實踐證明,用戶需求與技術實現之間需要更靈活的連接器。

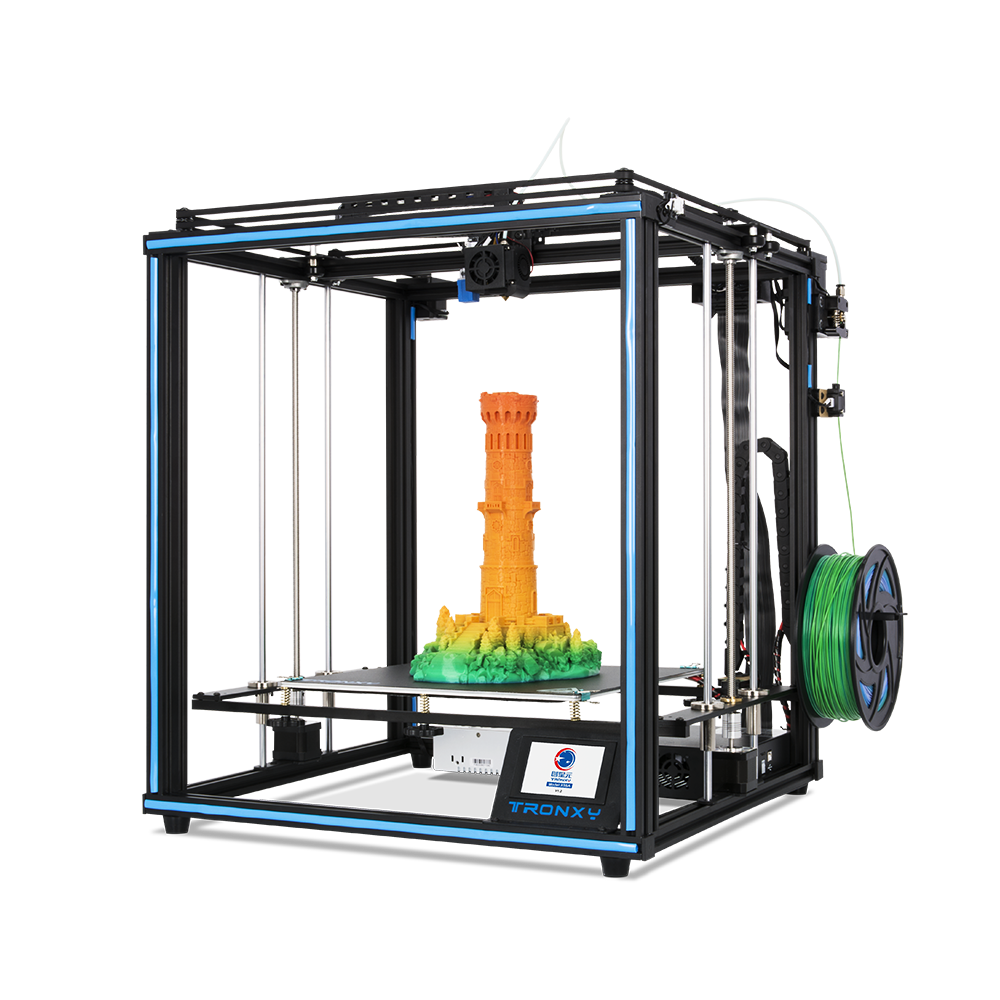

三、維修平權:破解碳纖維的奢侈困局

面對原廠碳纖維件"損傷即報廢"的高昂維護成本(官方維修報價超2萬元),3D打印正在開辟新路徑:

· ?結構修補方案?:Carbon3D的剛性聚氨酯樹脂可填補碳纖維層淺表損傷,固化后打磨噴漆即可復原;

· ?功能替代件?:用玻璃纖維增強PLA打印臨時性艙蓋內襯支架,成本僅為原廠件的1/20;

· ?數據開源運動?:德國iFixit社區已發起小米SU7逆向工程項目,計劃開源關鍵部件三維模型。

這場由技術爭議引發的創新浪潮,本質上是對汽車工業封閉生態的突破嘗試。當3D打印將研發驗證成本降低兩個數量級,當用戶社群開始自主迭代產品設計,我們或許正在見證汽車消費從"廠商定義"轉向"用戶共創"的歷史拐點。小米事件的最大啟示,或許不在于某個部件的真偽爭議,而在于揭示了技術與用戶需求之間亟待填補的鴻溝——而3D打印,正是架設在這道鴻溝之上最堅實的橋梁。